Ausgangspunkt und Anlass

Der Diskussionsprozess wurde 2020 im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der DGSP initiiert, u. a. durch einen richtungsweisenden Vortrag von Matthias Rosemann. Es folgten vertiefende Debatten im Gesamtvorstand, bei einem Verbandstag und einer breit angelegten Tagung im Juni 2022. Die DGSP reagiert damit auf gesellschaftliche, politische und fachliche Herausforderungen.

Zentrale Themenfelder und Schlüsselbegriffe

1. Menschenrechte und Selbstbestimmung (UN-BRK)

- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention als Leitlinie für eine menschenrechtsbasierte Psychiatrie.

- Selbstbestimmung, Teilhabe, Wunsch- und Wahlrecht stehen im Zentrum.

- Fachlich gestützt u. a. durch S3-Leitlinien (z. B. Zwangsvermeidung).

- Die DGSP fordert: Perspektivenwechsel der Fachkräfte, unterstützte Entscheidungsfindung, Vielfalt von Hilfeformen.

2. Krankheitsbegriff und Krankheitsmodell

- Kritik an biologistisch reduzierten Krankheitsmodellen; Betonung des biopsychosozialen Modells.

- Akzeptanz von Selbst-Deklaration und subjektiven Sichtweisen psychisch erkrankter Menschen (z. B. neurodivers, nicht krank, aber hilfebedürftig).

- Diagnosen sollen hilfreich, nicht schädlich sein.

3. Subjektorientierung und Erfahrungswissen

- Der Einbezug des Erfahrungswissens ist kein Add-on, sondern Grundbedingung sozialpsychiatrischer Weiterentwicklung.

- Trialog und Peers als strukturell verankerte Elemente.

- Ute Krämer betont das „Mit-Sein“ als notwendige Haltung.

4. Partizipation auf allen Ebenen

- Partizipation wird als Grundvoraussetzung für Selbstbestimmung verstanden.

- Es braucht Konzepte auf Mikro- (individuell), Meso- (institutionell) und Makroebene (gesellschaftlich).

- Die DGSP plant, Partizipation weiter in Fortbildungen, Gremien und Projekten zu verankern.

5. Vernetzung und Strukturentwicklung

- Kritik an der Fragmentierung des Hilfesystems; Forderung nach verbesserter Kooperation und Koordination.

- Gemeindepsychiatrische Verbünde (GPV) sollen gestärkt und weiterentwickelt werden.

6. Alltag, Lebenswelt, Normalität

- Abkehr von starren Normalitätsvorstellungen hin zu ressourcen- und lebensweltorientierter Versorgung.

- Notwendigkeit einer neuen, inklusiven psychiatrischen Infrastruktur, etwa durch besser ausgestattete ambulante Leistungen (APP, StäB, Komplexversorgung).

Querschnittsperspektive: Die Rolle der DGSP

- Die DGSP versteht sich als zivilgesellschaftlicher, berufsübergreifender Verband, der Diskussionen ermöglicht, Politik beeinflusst und Bildung organisiert.

- Ihre Stärke liegt in der Diskussionskultur, Pluralität und Verbindung verschiedener Erfahrungswelten.

- Es besteht der Anspruch, sozialpsychiatrische Grundsätze unter veränderten Bedingungen zu aktualisieren und wirksam zu vertreten.

Fazit

Der Diskussionsprozess zur „Zukunft der Sozialpsychiatrie“ reflektiert sowohl historische Verpflichtungen (etwa aus der Psychiatrie-Enquête) als auch neue Anforderungen durch Menschenrechtsstandards, Selbstvertretung, kulturellen Wandel und gesellschaftliche Krisen. Die DGSP will aus diesem Prozess konkrete Leitlinien für ihr zukünftiges Handeln entwickeln – partizipativ, menschenrechtsorientiert, multiperspektivisch und politisch wach.

Vorausgegangene Diskussionsbeiträge (chronologisch)

- Matthias Rosemann: Mahner – Mittler – Motor - Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie als unabhängiger Fachverband in der vielfältigen Verbändelandschaft und als zivilgesellschaftlicher Akteur

- Thomas Bock: Die Chancen der Sozialpsychiatrie - Ist die Sozialpsychiatrie wichtiger, mächtiger, politischer, als sie es selbst denkt?

- Christian Reumschüssel-Wienert: Perspektiven der Sozialpsychiatrie und der DGSP

- Markus Kellmann: Psychische Krankheit und Behinderung

- Christian Reumschüssel-Wienert: Hat die Sozialpsychiatrie eine Zukunft

Tagung "Zukunft der Sozialpsychiatrie"

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Hierdurch stellen sich neue Herausforderungen an die Sozialpsychiatrie, mit denen sich spätestens seit der Jahrestagung 2020 – in der grundlegende diesbezügliche Fragen für den Verband aufgeworfen wurden – auch die DGSP in einem Diskussionsprozess befasst. Im Rahmen dieses Prozesses fand am 10. und 11. Juni 2022 eine Tagung statt, auf der die DGSP sich zusammen mit ihren Gästen (selbst-)kritisch mit den Konzepten und Grundsätzen der Sozialpsychiatrie auseinandersetzte. Ziel war es, gemeinsame Perspektiven für die Sozialpsychiatrie und eine sozialpsychiatrische Versorgung entwickeln zu können. Diese sollten sich auf wissenschaftliche Ansätze, praktische auch therapeutische Konzepte und Methoden, die bestehenden Versorgungsstrukturen sowie auf übergreifende auch politische Handlungsstrategien für die Zukunft beziehen.

Im Zentrum der Tagung standen fünf „Schlüsselbegriffe“, auf die sich die Hauptvorträge bezogen und die in vertiefenden Workshops weiter bearbeitet wurden.

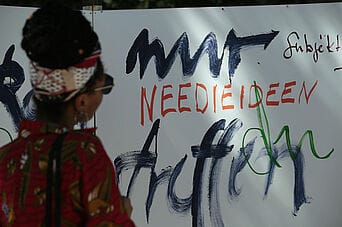

Am Rande der Tagung konnte Karl Ziegler auf großen Stellwänden eine Selbststigmatisierungskampagne realisieren.

Die "Soziale Psychiatrie" zur Tagung

- Inhaltsverzeichnis SP 178

- In der Ausgabe 178 der "Sozialen Psychiatrie" gehen wir den Erkenntnissen der Tagung "Die Zukunft der Sozialpsychiatrie. Positionen, Ideen, Diskussionen, Perspektiven" nach, die am 10. und 11. Juni 2022 in Berlin stattgefunden hat und grundsätzliche Debatten um die Sozialpsychiatrie weitergeführt hat.